COVER

Liebe Freundinnen & Freunde des Palace

Die Welt um uns im heilen Gstaad ändert sich. Und zwar rasant. Dem ist einerseits gut so, denn so bleiben wir nicht stehen. Via TripAdvisor und die Bewertungsplattformen der grossen Online-Anbieter verkaufen wir Zimmer und erfahren, was Ihnen gefällt und wo Sie von Gastgebern mehr erwarten. Wir lernen so jeden Tag dazu. Andererseits stehen wir mehr und mehr in Konkurrenz zu den Giganten im www.booking.com und die Booking engines fakturieren uns saftige Komissionen. Nun gehört Wettstreit zu unserem Geschäft, daran ist auch nichts falsch. Was mich aber schon ein wenig irritiert, ist etwas anderes. Während wir Hoteliers stetig mit mehr Auflagen in Sachen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Food Waste etc. konfrontiert werden, sind diese Anbieter, die nicht in der Schweiz beheimatet sind, quasi vogelfrei. Sprich: Sie unterliegen nicht den Gesetzesgrundlagen, die ein Hotelier hierzulande zu erfüllen hat!

Wir kämpfen also definitiv mit ungleichen Spiessen. Und das ist nicht fair. Die Spielregeln müssen für alle gelten. Oder weshalb müssen Vermieter via AirBnB keine Kurtaxen abliefern? Und wie garantieren diese Anbieter den Schutz ihrer Gäste bei Feuer oder Naturgefahren? Das geht nicht auf. Und hier wünsche ich mir — der sonst für den total freien Markt plädiert — für einmal einen klaren Zwischenruf der Politik. Es bleibt auf alle Fälle spannend …

Spannendes haben wir auch sonst für Sie auf Lager. So entführen wir Sie unter anderem aufs Glatteis auf dem Flugplatz Saanen. Denn der Gstaad Automobile Club führt dort regelmässige Fahrtrainings durch — für mehr Sicherheit auf rutschiger Unterlage. Ein Geschäft, wo Nullfehlertoleranz gilt, ist auch die Flugfahrt — made in Switzerland. Ein exklusiver Besuch hinter den Kulissen von Pilatus in der Innerschweiz zeigt Ihnen, wie der neueste Businessjet PC-24 Formen annimmt. Höchste Sorgfalt lässt auch Professor Dr. René Prêtre walten, wenn er am offenen Herzen operiert. Der Chef- und Kinderarzt am Universitätsspital Lausanne CHUV berichtet davon, wie ihm Entspannung in den Bergen neue Kräfte für seine Hochpräzisionsarbeit gibt.

Willkommen bei uns in Gstaad, im 7. Ferienhimmel!

Ihr Andrea Scherz

Andrea Scherz grilliert fürs Leben gern — eine Bratwurst, ein Steak. Für einmal am offenen Feuer in der Lobby Bar, sonst meistens zuhause bei sich im Chalet Bärglimatt auf der Terrasse.

Dieses Magazin wäre ohne die substanzielle Unterstützung unserer Partner nicht realisierbar. Zusammen räumen wir den schönsten Seiten unserer Region den nötigen Platz ein. Gemeinsam setzen wir uns ein — fürs Saanenland.

Schauen Sie zweimal — so hat man die Palace-Family noch nie gesehen. Im grossen Format zeigen wir die unbekannten Seiten unserer Mitarbeitenden vor und hinter den Kulissen. Staunen und schmunzeln Sie über den Chef im Suppentopf, den Maître aus der Lobby Bar im Martini-Glas, den General Manager als Floh im Ohr des Vize Managers. Wir haben eine ganz reale virtuelle Welt geschaffen: in 3D, in der Originalkulisse — fotografiert und inszeniert von JOURNAL-Fotograf Yannick Andrea.

Bild oben: Rund geht’s —

auf dem Plattenteller: DJ Jim Leblanc mischt das GreenGo auf.

Durch die Blume gesagt:

Floristin Christine Stalder erklimmt für einmal ihr eigenes Gesteck.

Ihre Zimmernummer? Hoppla!

Concierge Stefano Bertalli steckt gerade etwas in der Patsche.

Stets genussvoll gepflegt:

Spa-Managerin Estelle Gomes kennt das Geheimnis der ewigen Jugend.

«Jetzt gönn’ ich mir einen Drink.»

Mario Guzzetti, Maître de Lobby Bar, schwimmt oben auf.

Command or Control? Oder beides?

Barbara Kernen, rechte Hand von General Manager Andrea Scherz, kennt ihre Waffen ganz genau.

«Chef, ich brauche dringend Ihren Tipp!»:

Vizedirektor Vittorio Di Carlo und General Manager Andrea Scherz, ganz schön vertraut.

«Wenn mal bloss nichts anbrennt …»

Culinary Director Franz W. Faeh in extremis.

Das Bett ist gemacht:

Zimmermädchen Ana Gabriela Pérez Henriquez stemmt tagtäglich unzählige Aufgaben auf der 3. Etage.

Ein Gläschen in Ehren …

Chefsommelier Andrea Maffei taucht in den Weinkeller ab.

Sie verlässt sich am liebsten auf ihr Bauchgefühl: Carolin Bartel. Und damit fährt die HR-Chefin im Palace meistens gut. Immerhin darf sie pro Jahr rund 300 Mitarbeitende rekrutieren, davon 73 Vollzeitstellen. Die weitgereiste Hamburgerin hatte einst die Hotelfachschule in Montreux absolviert und sich im Nu in die Schweiz verliebt. Heute ist sie privat unterwegs, «back to the roots». Ins Lavaux zieht es sie: in die Auberge du Raisin in Cully. Diese Trouvaille hat sie nicht zufällig entdeckt, denn man kennt sich schliesslich untereinander in der Familie der 5-Stern-Hoteliers. Die Auberge du Raisin steht nämlich seit fast vier Jahren unter der Ägide von Jean-Jacques Gauer, der lange Jahre das Lausanne Palace geführt hat. «Ich habe mich sozusagen ins Stöckli zurückgezogen und kann nochmals meine ganze Leidenschaft ausleben.»

Zusammen mit Küchenchef Julien Ostertag lädt die Familie Gauer zum Tanz in dieser stimmungsvollen Brasserie. Und wenn wir von Tanz sprechen, ist dies für einmal wörtlich zu nehmen: Denn in der Gluthitze am riesigen Kamin drehen sich die Stubenküken, wo sie vom Maître im Zehnminutentakt mit einer feinen Kräuter-Öl-Marinade übergossen werden. Dann brutzeltʼs und knuspertʼs in der Stube — ein magischer Duft liegt in der Luft. Für Carolin Bartel ist der Fall klar. Als Entrée empfiehlt der Chef des Hauses Coquilles Saint-Jacques mit Truffes und Champagner, serviert auf Kohlrabi-Spaghetti. Alternativ stünde noch hausgebeizter Lachs auf Blinis und Kaviar oder ein Carpaccio vom Féra, ein endemischer Weissfisch aus dem Genfersee, zur Wahl. Noch Fragen? Dazu serviert wird ein herrlicher Chasselas aus den Weinbergen im Dorf. Die Auberge du Raisin gehört übrigens ebenfalls der Gemeinde, seit über 60 Jahren, und ist unverkäuflich. Auch der Rotwein ist von hier: eine Grande Cuvée von Louis Bovard vom Dézaley Rouge, Merlot und Syrah. Wie im Flug vergeht die Zeit im Schlaraffenland bei Gauers. Ein letzter Ristretto, dazu Mignardises inklusive der besten Madeleine au pistache in der nördlichen Hemisphäre. Wir fliegen zurück nach Gstaad — und schweben in Gedanken noch immer an den Gestaden des Lac Léman. (rw)

Auch wenn er um die ganze Welt gereist ist und in den besten Häusern für die besten Herrschaften schon gekocht hat, ist Franz W. Faeh auf dem Boden geblieben. Der Culinary Director im Gstaad Palace ist ein Hiesiger. Einer aus dem Tal zwar, einer aber, der in seiner Jugend oft zu Alp war.

Als Bub war ich keine fünf Kilometer von hier jeden Sommer am Kühehüten. Dort ennet der Hasenegg, da liegt der Hintere Walig. Und da half ich meinem Götti, dem Zingre Hans.» Heu zusammenrechen, Kühe heimtreiben und melken, Stall putzen — Franz W. Faeh scheute die Handarbeit nicht. Und das handhabt er bis heute so. Deshalb ist er auch gerne draussen, auf dem Vorderen Walig, weit weg vom hitzigen Treiben in der Palace-Küche. Auf 1700 Metern über Meer ist sein Revier, hier hat er Luft zum Nachdenken und Tüfteln.

Und so kam es, dass sein Vorgänger Peter Wyss ihm eine etwas sperrige Holzkiste überlassen hatte, mit der er zuerst nichts anzufangen wusste. Beim genaueren Hinsehen jedoch entpuppte sich das 1,5 auf 0,5 Meter grosse Stück als Solarbackofen. Rund 20 Kilogramm schwer ist er und kann mittels zweier Griffe herumgetragen werden. Diese Modelle sind normalerweise in Afrika im Einsatz, dort, wo es an allem mangelt, insbesondere aber an elektrischem Strom. Und so haben kluge Köpfe diese Holzkiste mit einer Klappe aus Glas ausgestattet und einer zweiten, die mit reflektierender Folie belegt ist. Diese führt die Sonnenstrahlen durchs Glas auf den Pizzastein, der den Boden des mobilen Backofens ausmacht. Selbiger ist, um die Hitze möglichst zu reflektieren, zudem mit schwarzer Farbe bemalt. Das Erbstück stammt vom Pfarrer aus Lauenen, der es bei Hilfseinsätzen in Afrika entdeckt und den damaligen Palace-Küchenchef darauf aufmerksam gemacht hatte.

Und die eingefangene Sonnenenergie heizt erstaunlich ein. Eine Stunde nun steht das Teil an der Sonne und schon haben wir die gewünschten 100 bis 120 Grad beisammen. «Schritt eins ist immer: Hitze aufbauen. Dafür muss man den Ofen stets nach dem Sonnenstand ausrichten und dafür sorgen, dass sich der Pizzastein möglichst gut erwärmt.» Franz W. Faeh ist parallel dazu bereits am Werk. Er würzt die Langoustinen mit Olivenöl, Pfeffer und Salz. Parallel dazu belegt er ein zweites Blech mit frischen Forellenfilets, legt sie auf Stangensellerie, würzt sie und übergiesst sie mit gehörig Weisswein. Das dritte Element des Walig-Menüs sind die Meringues. Die Masse besteht aus Eiweiss und Zucker. «Deren Geheimnis ist, dass man den Zucker in drei Etappen dem Eiweiss beimischt.» Franz dressiert — einmal mehr spürt man den Könner — diese mit Schwung und Sorgfalt auf ein Stück Backpapier. Zwei tupfgleiche grosse S sind bereit, ebenfalls in den Ofen zu wandern. Alle drei Gänge werden nun gleichzeitig der Sonnenenergie unterzogen. Man darf gespannt sein …

Ob er selbst denn auch ein Alphüttli besitze? Faeh schüttelt den Kopf. Er sei einer «von una us», aus dem Talboden. Und obwohl er in Gstaad aufgewachsen ist, hat er mehr Verwandte im Ausland als vor Ort. Das kommt nicht von ungefähr, denn seine Mutter stammt aus Norwegen, 300 Kilometer südlich von Oslo. Dort ist er denn auch gern, wenn er frei hat im Palace. Und hat schon manche gute Idee aus der Nordic Cuisine mitgebracht im Ideengepäck. Ob er gerne campiere, wenn er privat reise, wollen wir wissen. Franz W. Faeh schüttelt den Kopf. Das sei gar nicht sein Ding, wenngleich seine Frau ihn schon lange dazu bringen möchte …

Gute 35 Minuten später tut sich was im Glaskasten. Die Langoustinen haben eine schöne, weisslich-rote Farbe genommen. Der rohe Fisch gart ebenfalls sanft. Und die Meringues verlieren ihre glasige Blässe und werden allmählich weiss und fest. Nach weiteren fünf Minuten öffnet Franz W. Faeh den Ofen und staunt über die Hitze im Innern. Fast hätte er sich gar die Finger verbrannt am heissen Stein. Nun richtet er die Langoustinen an, der Salat wird am Brunnen mit Alpwasser gewaschen, die Kräuter zum Ausgarnieren ebenso. Dann drapiert er die Meerestiere auf ein grünes Beet und Mozzarella di Bufala, die er täglich frisch von einem Lieferanten direkt aus Kampanien erhält. Dann beträufelt er den 1. Gang mit der Sauce Agrume, die er herrlich sauer-süsslich mit Zitronen- und Orangensaft angesetzt hat. Während wir den Primo Piatto kosten, wird bereits die Forelle dem Ofen entnommen und mit Kartoffeln und einem Sösschen aus Rahm, Red Curry und etwas frisch gehacktem rotem Chilli napiert. Auch der 2. Gang ist ein Gedicht. Der Weltenbummler Franz W. Faeh bringt kulinarische Welten zusammen, weit oben über Feutersoey.

Fehlen nur noch die Meringues. Die brauchen länger, 20 bis 30 Minuten sicherlich noch. Unterdessen schlägt Franz den Doppelrahm auf. Und das ist ein Heimspiel, denn schliesslich hat er die Kühe seines Patenonkels nicht nur gemolken, sondern hernach mittels Gebse zum grossen Chessi transportiert und beim Käsen mitgeholfen. Bevor die Milch jedoch aufgekocht wurde, musste sie stets entrahmt werden. «Und daraus macht man dann eben Anke, die Butter, oder Nidle, wie wir sagen.» Was gibtʼs Besseres als frisch gebackene Meringues mit Crème double und saisonalen Früchten, am besten natürlich handgepflückte Heidelbeeren von der Alp. Dafür blieb heute keine Zeit. Franz W. Faeh muss los — er hat noch ein Catering und ein grosses Bankett für Gäste vom Tennisturnier. In 15 Minuten hat er seine sieben Sachen gepackt und den Ofen im Wagen verstaut. Wir bleiben noch und wandern später — ein idealer Verdauungsspaziergang — in der Abendsonne zu Tal. (rw)

Drei Rezepte

Sämtliche Rezepte sind für 4 Personen kalkuliert. En Guete!

Mi-cuits de langoustine

Burrata di buffalo et salade pastorale, sauce agrume

Sauce agrume

Filet de Truites Palace Tom Kha

Sauce Tom Kha

«Tom Kha Gai»-Paste

Zubereitung

Meringue à la crème double du Saanenland

Die einen gönnen sich ein Red Bull, die anderen probieren es mit Coca-Cola. Und die dritten machen einen Powernap. Wer aber richtig Energie für lange Nächte braucht, der hält sich mit Vorteil an das Rezept von Hausherr Andrea Scherz. Beziehungsweise von Michelangelo Martucci. Es heisst: Espresso Martini. Und der hatʼs in sich: Vier Anteile Wodka — am besten ein Klassiker wie Absolut oder Belvedere —, dazu kommt halb so viel Kahlua. Und ein Espresso, stark und cremig. Ein wenig Zuckersirup, eine Spur Bitterschokoladen-Aroma. Alle Komponenten werden auf Eiswürfel aufgegossen und im Shaker tüchtig durchgeschüttelt. Anschliessend wird die Emulsion noch im Mixer so richtig schön aufgeschäumt. Und fertig ist die Energie-Bombe. Aber oha: Der richtige Finish gelingt nur mit Pinzette. Michelangelo platziert mit viel Fingerspitzengefühl die zwei Kaffeebohnen aus dunkler Schokolade auf dem Meer aus Espresso und Alkohol — so, dass die zwei Geschmacksträger nicht versinken, sondern dem Drink das gewisse optische Etwas verleihen. Und dann kommt der wirklich magische Moment: Langsam senkt sich der Alkohol und verfärbt sich in ein ästhetisches Dunkelbraun, während der hellbraune Schaum mit Bohnenkrone im obersten Drittel des Glases verharrt.

Einen Espresso Martini — dieser zählt laut der International Bartenders Association zu den «New Era Drinks» aus den 1980er-Jahren —, den trinkt man gut und gern auch mal nach dem Mittagessen oder sonst als Cocktail nach dem Dinner, bevor es zum Abtanzen im GreenGo geht. «Dieser Typus Drink ist bei Frau und Mann gleichermassen beliebt», beobachtet Michelangelo. Der Espresso Martini gehört eigentlich nicht zu den klassischen Martinis, trotzdem wird er gern im gleichnamigen Glas serviert. Entstanden ist der Drink übrigens – so man der Legende aus Fredʼs Bar in London Glauben schenken will — durch einen leicht anzüglichen Spruch einer angeheiterten Partygängerin. Diese soll zum Barkeeper gesagt haben: «Wake me up, and then fuck me up.» «Se non è vero, è ben trovato», meint der stets diskrete Michelangelo Martucci schmunzelnd. (rw)

Espresso Martini — Stil Andrea Scherz

Bunker — Kegelbahn — Genusstreffpunkt. Es gibt auf der Welt wohl kaum einen anderen Ort, dessen Geschichte sich mit diesen drei Begriffen umreissen lässt: Die Rede ist von «La Fromagerie». Das mondäne Fonduestübli im Gstaad Palace ist mehr als ein Restaurant, es ist ein Ort der Kontraste, eine Institution – und das seit 45 Jahren. Wo die Schweizerischen Bankgesellschaft im Zweiten Weltkrieg ihre Goldbarren in Sicherheit brachte, kegelten später königliche Häupter um die Wette. Nicht immer ein harmloses Vergnügen. So brach sich die persische Prinzessin Soraya einst beim abendlichen Kegelturnier mit Prinzessin Beatrix von Holland und dem tunesischen Präsidenten Habib Burgiba den linken Zeigefinger.

Mitte der 1970er-Jahre — Kegeln war nicht mehr en vogue — musste eine neue Idee her. Zu einer Zeit, als die Erlebnisgastronomie hierzulande noch längst nicht in aller Munde war, bewies Palace-Besitzer Ernst A. Scherz 1975 mit der Eröffnung von «La Fromagerie» den richtigen Riecher. Im ehemaligen Goldbunker aus dem 2. Weltkrieg setzt man seither mit Fondue, Raclette und Co. auf das Gold des Saanenlands. Kredenzt werden die so einfachen wie beliebten Käsegerichte in einem bunt zusammengewürfelten Interieur aus gemütlichen Stabellen, Holztischen, karierten Tischdecken und Stahlbesteck. 2018 verpasste Andrea Scherz mit Marina Nickels und Atelier 72 dem urchig-gemütlichen Lokal ein Facelifting. Doch auch im frischen Vintage-Look gilt: Alt und neu gesellt sich gern … (ls)

As already noted in this space, the Palace Hotelʼs clientele more or less knew each other well during the Fifties and Sixties. We knew which table belonged to whom in the lobby, and where everyone was seated in the dining room. This, of course, led to many practical jokes being played on unsuspecting souls by troublemaking Greek jokesters, including this writer. Our easiest target was one Jean Lascare, an Aristotle Onassis lookalike today, back then a very thin Lausanne Romeo looking for love. Jean loved new things, so my friend Zographos and I would go into town and order large TV sets and other house appliances to be delivered in his room at the Palace. In those days localsʼ trust reigned supreme. All we had to do was give a name and the merchandise was delivered. George the concierge paid, and voilà, Jean would arrive in his room and find it looking like a hardware store.

The concierge back then knew us better than we knew ourselves. Needless to say, they tried to protect us from ourselves each and every night. My friend Andrea Gambardella, recently retired, once tried his best but to no avail. I had spotted Princess Caroline having dinner and had sent her a billet doux with a poem. She finally spotted me and smiled back. I followed her to the Palace and demanded from Andrea her room number. “Mister Taki, you know I cannot give it to you,” said Andrea, “I will be fired.” But I insisted so much Andrea took pity on me and finally said, “606.” I went up and found two priests parked outside her door. “Iʼm going in, fathers,” said I. “No you are not my son,” said the fathers. I did not and Andrea kept his job. I think Andrea mobilized the priests, and the mystery remains: Where did he find them?

Taki Theodoracopulos (born August 11, 1936), best known as Taki, is a Greek-born journalist and writer living in New York City, London and Gstaad.

LOCAL NEWS

ZWEIMAL NUMMER 1

Das Gstaad Palace und sein Team befinden sich im Höhenflug. Gleich zweimal konnten wir heuer prestigeträchtige Preise einheimsen: Erstens durfte ich im Mai den Ehrentitel «Hotelier des Jahres 2019» im Hotelrating von Autor Karl Wild entgegennehmen, das er mit dem Weber Werd-Verlag und der SonntagsZeitung erstellt. Und im Juli 2019 folgte dann die Auszeichnung zum «Besten Ferienhotel der Schweiz 2019» im Rating des führenden Schweizer Wirtschaftsmagazins BILANZ von Experte Claus Schweitzer. In beiden Ratings wird explizit die Topleistung der ganzen Palace-Family hervorgehoben, die unser Haus einzigartig macht. Eine Family-Affair durch und durch, auf die wir allesamt ganz schön stolz sind!

ECKZIMMER IM NEUEN LOOK

Traditionsgemäss werden die Zimmer im Gstaad Palace nach rund 12 Jahren renoviert. Dies, obwohl wir nur sechs Monate im Jahr geöffnet sind und wir eine durchschnittliche Auslastung von rund 70 Prozent haben. Sprich, ein Zimmer wird total renoviert, nachdem es lediglich ca. 4,2 Jahre benutzt wurde. Im Laufe der Herbstpause haben wir die Zimmer mit der Endziffer «09» im Westteil des Hauses auf jedem Stockwerk in Form gebracht. Die Zimmer präsentieren sich nunmehr ebenfalls im zeitgenössischen Look-and-Feel des Palace. Auch die Bäder wurden komplett überarbeitet.

WALD IN SICHT

Alles begann mit unserem Wiederaufforstungsprojekt vor gut sechs Jahren zum 100-Jahr-Jubiläum. Sturm Lothar hatte 1999 gewaltige Schäden im Schafwald am Oberbort von Gstaad angerichtet. Finanziert durchs Palace legten damals Schülerinnen und Schüler aus der Region unter der Federführung des örtlichen Forstamts tüchtig Hand an, räumten das Altholz weg und pflanzten 1500 neue Bäumchen. Und das nachhaltige Engagement hat sich gelohnt: Das aufgeforstete Stück Wald gedeiht prächtig. Insgesamt haben wir und 120 000 Schweizer Franken in gesundes Grün investiert.

EINE SAUBERE SACHE

Seit Sommersaison 2019 machen wir auch gemeinsame Sache mit dem internationalen Projekt SapoCycle (www.sapocycle.org). Das Prinzip ist einfach: Handseifen, die meistens während eines Aufenthalts nie gänzlich aufgebraucht werden, können in einen Wiederverwertungsprozess eingeschleust werden, wo sie zu überlebenswichtigen Produkten für Menschen in benachteiligten Regionen dieser Welt umgewandelt werden. Hygiene ist dort überlebenswichtig, im täglichen Leben wie auch im medizinischen Umfeld.

Ein NGO-Team sammelt hierfür in europäischen Hotels Seifen ein und verwertet diese erneut. In der Schweiz übernimmt die Firma Planzer das Einsammeln der getrockneten Seifen in den blauen SapoCycle-Behältern. Diese gelangen ins WohnWerk in Basel, wo die Seifen im Rahmen des zweiten, geschützten Arbeitsmarkts recycliert werden. Wir gehen von über 30 Kilogramm Seife pro Jahr aus, die wir hier beisteuern können.

HÖHENTRAINING FÜR ZELLEN

Ein Maximum an körperlichem und geistigem Wohlgefühl erfahren Erwachsene in unserem Spa. Neu haben wir — exklusiv in Gstaad — das Programm Cellgym eingeführt. Die revolutionäre Methode ist eine Art abgewandeltes Höhentraining: Betreut durch fachkundiges Personal absolvieren sie ein Intervall-Hypoxietraining, ganz ohne anstrengendes Bergauf- und Bergab-gehen. In mehreren Sitzungen werden abwechslungsweise ein Luftgemisch mit geringem Sauerstoffgehalt und eines mit erhöhter Sauerstoffkonzentration eingeatmet. So werden der gesamte Organismus sowie der Hautzustand phänomenal verbessert.

COMEBACK YANNIS BAXEVANIS

Er kehrt von Hellas ins Palace zurück. Ende Februar und Anfang März 2020 ist der Sternekoch Yannis Baxevanis vom Elounda Beach Hotel & Villas in Kreta mit seinen «Griechischen Wochen» in der Palace-Küche bei uns für 10 Tage am Herd präsent. Der auch als «Jamie Oliver Griechenlands» bezeichnete und in seinem Land immer wieder als bester Koch gekrönte Könner verkörpert das kretische Lebensgefühl in Reinkultur. Für seine Rezepte lässt er sich von Landfrauen in den Bergen Kretas inspirieren und verwendet wo immer möglich längst vergessene Naturkräuter. Oft ist Yannis selbst im kretischen Gebirge unterwegs und pflückt dort die Geschenke der Natur. Legendär ist sein Mehl von den Samen des Johannisbrotbaums, die er mahlt und primär zum Würzen seiner Speisen verwendet.

49 JAHRE AM STEUER

Jeder kennt ihn: Manolo — unseren Chauffeur und Voiturier. Er fährt unseren historischen Rolls Royce. Von Maggie Thatcher bis Jacques Chirac, von Filmstars über Finanzkapitäne hat er allesamt stets pünktlich, zuverlässig und diskret von A nach B gebracht. Und dabei seine Passagiere immer mit seinem herzhaften Lachen angesteckt. Der gebürtige Spanier krönt sein 49-jähriges Engagement für unser Haus mit einem grossen Finale in der Wintersaison. Dann steuert er heimwärts in Richtung Santiago de Compostela auf sein grosses Landgut. Muito obrigado et bon voyage!

LOCAL NEWS

AUFWIND FÜR GSTAADER BERGBAHN

Im grossen internationalen Skiareatest 2019 haben die Bergbahnen Destination Gstaad (BDG) gleich in sieben Kategorien gross abgeräumt. Ebenso erhielten die BDG das internationale Pistengütesiegel in Gold sowie eine Auszeichnung für das beste Gästeleitsystem. Viel Gutes hat sich getan in unseren Bergen in den letzten Jahren: 30 Millionen Schweizer Franken kostete die neue Saanersloch-Bahn, 15 Millionen wurde in die eben neu eröffnete Eggli-Gondelbahn — übrigens im Porsche-Design — investiert. Sechs Berghäuser wurden saniert und tüchtig bei der technischen Beschneiung aufgerüstet. Das darf sich sehen lassen!

KINDERHERZEN SCHLAGEN HÖHER

Wenn man Kleine zum Wandern ver-leiten will, lockt man am besten mit einem Zückerli. Und diese sind neu in Form von frisch gebauten Spielplätzen auf dem Rinderberg und Wispile vor-handen. Die Wispile wartet mit Rutschbahnen, Klettergarten, Schaukeln und Wasserspass auf. Ein Highlight ist auch der Erlebnisstall mit Streichelzoo. Es dominieren natürliche Elemente wie Holz und Stein. Gleiches gilt auch für den Spielplatz auf dem Rinderberg — dieser ist in die Fassade des Bergrestaurants integriert. Er erstreckt sich über vier Ebenen und ist mit Rutschbahnen, einem Klettergerüst und Kletterkühen ausgestattet. Ein grosser Scherenschnitt an der Fassade bildet den Blickfang für das Kinderkletterparadies.

EINE ÄRA GEHT ZU ENDE

35 Jahre stand er hinter dem Herd im Chesery: Robert Speth. Zusammen mit seiner Frau Suzanne verlieh er dem Bijou in Gstaad, das von Prinz Sadruddin Aga Khan erbaut wurde, seine unverkennbare Handschrift. Seit 1984 be-eindruckt Robert Speth durch eine enorme Konstanz und hat dank seiner Beharrlichkeit und seinem Qualitätssinn höchste Weihen erreicht. 1998 wurde er mit einem Michelin-Stern aus-gezeichnet, 2005 wurde er zum «Koch des Jahres» von GaultMillau ernannt. Per Ende Sommersaison 2019 hat das Ehepaar Speth nun beschlossen, einen Gang runterzuschalten. Robert Speth wird künftig im Catering-Bereich in der Region tätig sein. Speths Nachfolge im Chesery übernimmt Marcus G. Lindner, der mit Gstaad aufs Engste verbunden ist: Seit 2018 ist der mehrfach ausgezeichnete Vorarlberger im Le Grand Bellevue tätig, früher war er schon im Grand Hotel Park und im «The Alpina Gstaad» aktiv.

SUGGESTIONS

STEILE OPTION FÜR SCHLITTELPROFIS

Seit letzter Wintersaison steht am Saanerslochgrat eine anspruchsvolle Schlittelabfahrt namens Saanersloch Run im Angebot. Der erste Teil verläuft zwischen Saanersloch und Saanenwald und lockt mit steilen Abschnitten — definitiv eine Challenge für Schlittler und nicht für Kinder geeignet. Ein Boxenstopp ist jederzeit an der Euter Bar auf der Skipiste oder im Restaurant Kübeli möglich. Der zweite Teil der Strecke führt durch den Saanenwald nach Saanenmöser und ist eher leicht zu befahren. Die Route ist 4,1 Kilometer lang und dauert etwa 45 Minuten.

FÜR SCHWINDELFREIE TRAILRUNNER

Gstaad mausert sich zu einem Hotspot für Trailrunners. Die neue Sportart findet in der Bergarena im Saanenland eine ideale Heimat. Neben den drei Helsana Trails, dem Alpness Trail und den zwei letztes Jahr lancierten Trailrunstrecken ist jetzt eine weitere (anstrengende) spektakuläre Runde dazugekommen: Sie führt von Gstaad auf den Wasserngrat und von dort via Turnels zurück nach Gstaad. Die exponierten Wegstellen sind mit Seilen gesichert — nichtsdestotrotz ist diese Tour nur für trittsichere und schwindelfreie Runners geeignet. Total umfasst sie 16,5 Kilometer, und es ist mit einer Renndauer von 3,5 Stunden zu rechnen.

AUFGALOPP FÜR RÖSSLI FEUTERSOEY

Die neuen Gastgeber im frisch renovierten Restaurant Rössli in Feutersoey sind Sabine Köll und Simon Richard. Ihr Credo: «Einfach — Gut». Damit sind die Küche ebenso gemeint wie die Art und Weise, wie sie ihre Gäste in der Rösslistube mit den 25 Plätzen und der Gartenterrasse verwöhnen. Die zwei Fachleute kennen Gstaad wie ihre Westentasche, denn sie waren die letzten zehn Jahre im Restaurant Chesery von Robert Speth tätig.

Gesucht und gefunden von Andrea Scherz.

Das ist eine Art «Art on Ice», was sich da abzeichnet, an diesem eiskalten Februarmorgen. Zwischen den Landebahnen des Gstaad Airport hat sich eine andere weltgewandte Gemeinschaft versammelt. Der Gstaad Automobile Club lädt zum Fahrtraining auf Eis und Schnee.

Hansueli Brand, Clubobmann und Besitzer der LEDI Garage in Feutersoey — redet, als seiʼs seine Muttersprache, den 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gewissen. Deutsch und englisch, deutlich. «Nehmt Euch ein Vorbild an Marcel Hirscher, dem x-fachen Weltmeister in Abfahrt, Slalom, Riesenslalom. Er hat einmal gesagt: Alle Techniken, die man nicht mindestens sechshundert mal fehlerfrei wiederholt hat, sind nicht in unserem Hirn abgespeichert.» Fahren im Schnee will geübt sein, wie Skifahren eben auch. Viele der Anwesenden besitzen sogar eine eigene Rennlizenz. Und doch verhält sich der Wagen auf glatter Unterlage komplett anders als auf der trockenen Strasse. Im Fahrtraining geht es deshalb in erster Linie darum, heikle Abläufe und die angemessenen Reaktionen darauf zu üben. «Diese müssen in Fleisch und Blut übergehen. Der Fahrer darf in brenzligen Momenten nicht überlegen, sondern muss automatisch richtig handeln. Das ist das Ziel.»

Viermal im Winter ist der Gstaad Automobile Club, der 2005 gegründet wurde, auf dem Eisfeld in Saanen aktiv. Im Durchschnitt kommen bis maximal 25 Clubmitglieder ans Training. «Man muss sich anmelden. Wir mieten die Piste von der AZ-Gstaad GmbH. Denn die Strecke ist ideal, weil wir hier im Talkessel gewissermassen im Sibirien des Saanenlands sind.» Dies garantiert beste Fahrbedingungen jeweils zwischen Mitte Dezember und März. Alle Anwesenden, Andrea Scherz als Gast ebenso, mussten eine Extra-Haftpflicht für den heutigen Tag abschliessen. Schliesslich sind sie mit dem eigenen Fahrzeug am Start, es ist ein bunt gemischter Fahrzeugpark am Start, kurz nach 10 Uhr morgens bei minus 5 Grad.

Als erstes dreht sich alles um die Lenktechnik. «Diese wird oft unterschätzt und in Krisenmomenten sehr wichtig.» Und schon wirbeln und kurbeln die Fahrerinnen und Fahrer um die Wette. Hansueli Brand stoppt alle und brieft seine Schützlinge erneut. 2. Runde. Das Steuern auf Eis geht schon viel besser von der Hand. Dann geht er zum Bremstraining über. Denn Bremsen und Steuern — oder besser: über- und untersteuern — haben enorm viel miteinander zu tun. Zuerst müssen die Testpiloten den Bremsweg auf Schnee bei harmlosen 30 km/h schätzen. Gar nicht so einfach. «Im Normalfall beträgt dieser rund 9 Meter inklusive Reaktionszeit. Die Bremsverzögerung sinkt auf Schneefahrbahn auf 2,0 bis 3,0 Meter pro Sekunde.» Bei Glatteis steigt der Bremsweg sogar auf das Siebenfache gegenüber trockener Fahrbahn an. Generell seien Fahrzeuge mit weniger Leistung auf Eis besser als jene mit vielen PS, gibt Brand zu bedenken. Je sportlicher die Aufhängung und Federung ist, desto schlechter ist der Wagen unter extremen Wetterbedingungen zu beherrschen — lautet die Gleichung.

Nun steht ein erster Test an — die Fahrer treten in einem Oval gegen einander an und versuchen, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Distanz aufzuholen. «Vieles beim guten Autofahren passiert im Kopf. Ist also Psychologie. Wir unterscheiden in erster Linie: Angst versus Respekt.» Angst sei kontraproduktiv und lähmend, Respekt hingegen schaffe Sicherheit. Mehr Wissen fördere den Respekt. «Das Auto verhält sich wie auf Carvingskis. Wenn ich mit dem Gewicht und dessen Verlagerung beim Skifahren sauber spiele, kann ich dessen Wirkung sowie deren Beschleunigungs- und Fliehkraft positiv nutzen. Dann geht das Kurvenfahren viel besser von der Hand.»

Genau so reagiert ein Auto beim Bremsen, zum Beispiel beim Riesenslalom, der am Nachmittag auf dem Programm steht. Nicht abrupt, sondern leicht bremsen sei deshalb besser. Die Draufgänger und Alphatiere — meistens männlich, sagt Instruktor Hansueli Brand — seien hier im Nachteil, während Frauen oft sanfter und respektvoller ins Geschehen eingriffen. Am Abend, nach dem rund vierstündign Training, seien dann alle, unabhängig vom Geschlecht, inetwa gleich schnell und sattelfest unterwegs. (rw)

Gstaad Automobile Club: Das jüngste ist 16, das älteste Mitglied 91 im Gstaad Automobile Club, in den man nur auf Einladung und mittels Patenfürsprache aufgenommen werden kann. Der Club besteht aus einer Gruppe von ausgewählten Personen — die Driver sind Gentleman by driving — das ergibt gute Freunde, die ihre Passion für Autos und Genuss gemeinsam haben.

Manche der Figürchen erzielen Spitzenpreise bei Auktionen. Die Kunstwerke der Brienzer Holzschnitzer sind ein gefragtes Gut, überall auf dem Globus. Und einer, der nicht nur weiss, wie man diese schönen Krippengestalten aus Holz formt, sondern auch anderen beibringt, wie man dies tut, den kann man «heimsuchen»: Markus Flück, Leiter der Schule für Holzbildhauerei und selbst «Schnitzler».

Vom Bahnhof Brienz zieht es sich ein wenig, 10 Minuten zu Fuss sind es, die man auf sich nehmen muss. Doch der Weg lohnt sich, denn er führt unweigerlich an diversen Schaufenstern in diesem pittoresken Chaletdorf vorbei. Und wem es das Holz angetan hat, der kann sich unterwegs kaum sattsehen. Maria, Josef, die Hirten, die drei Könige, Schäfchen und viele andere biblischen Figuren stehen Spalier. Das sind sie also, die kunstvoll seit Generationen gefertigten Werke, die so manche Krippe auf der Welt schmücken. Brienz kennt man.

Dass da die Holzschnitzer nicht weit sein können, liegt auf der Hand. Dass es aber eine eigene Ausbildungsstätte für die «Hölzigen» gibt, das wissen nur wenige. Und dass diese Kunst von einem jungen Künstler geleitet wird, dem das Schnitzen in die Wiege gelegt wurde, das ist eine Fügung des Schicksals, gewissermassen. Markus Flück wirkt dort, wo er das Licht der Welt erblickt hat: in Brienz. Was nicht heissen will, dass er nichts von selbiger gesehen hätte. Im Gegenteil, er ist ein gebildeter, weitsichtiger Mann. Schon sein Urgrossvater hatte mit Holz seinen Unterhalt verdient. Obwohl Flücks eher «Blecherne» waren, sprich Spenglermeister und Sanitäre, hatʼs ihn zu den «Hölzigen» verschlagen. Das mag nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass ihm seine Vorfahren sämtliches Werkzeug vererbt hatten. 200 Meissel in allen Grössen und Formen von Urgrossvater Stähli gehören dazu. Wie dem Chirurgen sind sie sein Ein und Alles. Und wollen gehegt und gepflegt sein — sprich, ein guter Holzschnitzer hält seine Messer stets gewetzt.

Der Berufswunsch, der stand für Markus Flück gar nie gross zur Diskussion. Er hatte eine natürliche Begabung, fürs Figürliche, fürs Zeichnen, schon ganz früh. Nach seiner offiziellen Schulzeit startete er seine Karriere schnurstracks mit einer vierjährigen Lehre zum Holzbildhauer. Nicht irgendwo, sondern beim Vorzeigebetrieb: bei Hugglers. Diese Familie produziert seit über 100 Jahren die schönsten Figuren und verschickt sie in alle Himmelsrichtungen. Markus zahlte Lehrgeld und arbeitete stunden-, ja tagelang. Zu einem Stundenlohn von 18 Franken, später dann ging ihm das Schnitzen einfacher von der Hand, und er wählte einen Vertrag, wo er im Akkord bezahlt war. «Fleiss hat seinen Preis. Wenn du gut und schnell bist, schnitzt du bis zu 30 Mal eine Joseffigur am Stück.»

Markus war amibitiös —, und ist es bis heute geblieben. Auf keinen Fall wollte er stehen bleiben. Kaum hatte er ein wenig Geld auf der Seite, zogʼs ihn hinaus, über den grossen Teich, nach San Diego und an die Universität von Philadelphia für ein Vertiefungsstudium in Kunst. «Dass ich nach dieser zweiten Schule fürs Leben wieder in Brienz landen würde, das hätte ich wahrhaftig nicht gedacht», lacht Flück. Doch erstens kommt es anders — und zweitens, als man denkt. Kollegen aus der Heimat hatten ihn auf die Stellenausschreibung hingewiesen. Gesucht war ein neuer Leiter für die Holzbildhauerschule. Diese Institution, 1884 gegründet, übt eine Magie aus wie keine zweite.

Und so kam es, wie es kommen musste: Er kam, sah und siegte. Seit nunmehr vier Jahren steht Markus Flück der «Schnitzerschule Brienz», wie sie damals hiess, vor. 24 Lernende schwitzen in der Lehrwerkstatt und wollen Holzbildhauerin, Holzbildhauer werden. Andere erlernen das Holzhandwerk in den Fachrichtungen Drechslerei und Weissküferei oder widmen sich der Korb- und Flechtwerkgestaltung sowie der Küferei. Ihr oberster Lehrer: einer von ihnen. «Vier Fünftel meiner Zeit verbringe ich im Büro und organisiere den Betrieb. Zu zehn Prozent unterrichte ich, um den Draht zur Basis nicht zu verlieren.» Bleiben nach Adam Riese noch zehn Prozent. Und die lässt sich der Brienzer nicht nehmen. Denn dann sind er und seine Holzkunst an der Reihe. Dann zückt er nicht etwa Meissel und Hammer, sondern seine Motorsäge. Er ist nämlich auch ein Mann fürs Grobe. Vorerst rückt er den Holzstämmen mit Axt und Beil zu Leibe, anschliessend kommt die Kettensäge zum Zug. Treffsicher bahnt sich Markus Flück seinen Weg durch sein Element: das Holz aus Brienz. (rw)

Weiterlesen:

Schweizer Handwerkskunst

Orell Füssli Verlag, Zürich, 2016

ISBN 978-3-280-05627-1

Website Verlag

Schule für Holzbildhauerei

Schleegasse 1, 3855 Brienz

holzbildhauerei.ch

Markus Flück, Holzbildhauer

Feldstrasse 18, 3855 Brienz

markusflueck.com

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Stefan Romang kennt kein Halten, wenn es darum geht, Ideen für die schönste Zeit im Jahr zu schmieden. Er, der das Palace in- und auswendig kennt — schliesslich hat er von 1986 bis 1994 als Chefpatissier in den Reihen des besten Hauses am Platz gestanden — lässt sich was einfallen für die treusten Gäste. Denn Stefan Romang hat die Mission «Schoggitraum» zu erfüllen, angeordnet von höchster Stelle. Und schon hat der Tüftler, der nur mit ausgewähltesten Zutaten wie ChobaChoba- oder Madagaskar-Kakaobohnen zu Werke geht, einen Gedankenblitz. Ein Griff zum Telefon, ein kurzer Chat mit Barbara Kernen, der rechten Hand von Andrea Scherz, — und die Weihnachtsüberraschung 2020 nimmt Formen an. Ein winterlicher Schlitten soll’s heuer werden, gefüllt mit Truffes, alle Grand Crus.

Der eidgenössisch diplomierte Confiseur besass lange Jahre ein Tea Room an der Promenade, nun ist er in seiner Boutique an der Viktoriastrasse 3, Gstaad-Downtown, daheim. 50 Quadratmeter, für ihn, seine Frau Heidi und Marina Gehret, auch sie eine Patissière. «Einfach und klein, so wie wir es gern haben. Wir wollen bewusst nicht grösser werden», erklärt Stefan Romang, der über eine treue Fangemeinde verfügt. Kein Wunder: Seine kreativen Künste gehen ab wie jene Rakete in Tortenform, die er kürzlich für 140 Gäste hat zünden dürfen. Seine Spezialität sind die Griottes, alle noch von Hand gemacht. Genauso wie die «Louibachsteine» mit Honig und Doppelrahm von heimischen Kühen — eine Hommage an sein Heidi, die aus Lauenen stammt. Oder die Millefeuilles mit Vanilleschaum und ohne klebrige Zuckerglasur. Zurück aber zu den süssen Seiten im Leben: 120 Stück soll er von seinem Schlitten bauen. Und dafür braucht’s zuerst einen Prototyp. Die auf 30 Grad erhitzte Masse bringt Romang auf eine Plastikfolie auf, mit der er das Blech bespannt hat. Mit dem Spachtel streicht er sanft die Masse dünn aus, damit diese beim Erkalten nicht ihren Glanz verliert. Dann sticht er die Kotflügel und Kufen aus und «verleimt» hernach tupfenweise die Bauteile mit flüssiger Schokolade. Zur Krönung wird das Palace-Logo aufmontiert, bevor Meister Romang zur Spritzpistole greift: Der Goldstaub fliegt. Nun fehlen nur noch die Masche — und natürlich der Puderzucker. Denn der Schnee fällt im Atelier von Stefan Romang von Hand und mit grösster Sorgfalt. (rw)

Mit neun Jahren ging sie ins Institut Le Rosey — in die Finishing School. Etliche Jahre später kehrt sie zurück nach Gstaad an die Promenade: Nazanine Sabbag, Vizedirektorin Sales im Maison Boghossian. «Es ist ein Dorf geblieben. Gott sei Dank. Eines mit Glamour und Klasse. Mit einer Klientel, die mehr denn je Wert auf höchste Qualität und Handarbeit legt.» Zwei Fahrstunden sind es nur an den Hauptsitz von Boghossian in Genf, wo das Traditionsunternehmen, das seit sechs Generationen im Besitz der gleichnamigen Familie ist, die ursprünglich aus Armenien stammt. Dort sind auch die zwei Werkstätten, wo der Schmuck mehrheitlich seit über 30 Jahren in komplexer Handarbeit hergestellt wird. Grosse Stücke bräuchten rasch einmal drei Monate, ein Jahr sogar, bis sie auf Mass fertiggestellt sind.

Nazanine gehört auch zur Familie, sie ist die Schwägerin des aktuellen Geschäftsführers Albert Boghossian und seit vielen Jahren im Juweliergeschäft engagiert. «Wir sind sehr gut gestartet in Gstaad. Wir haben zum einen viele Gäste aus den Chalets und Hotels. Zum anderen stammen viele auch aus Genf und Umgebung, die in den Bergen ihre Ferien verbringen.» Kundinnen und Kunden im Ferienmodus, die mag Nazanine besonders. Sie hätten viel mehr Zeit, würden sich hinsetzen, Varianten von Schmuckstücken anprobieren, vergleichen. Generell sei Gstaad ein perfekter Platz für schönen Schmuck, werden hier doch noch richtige Partys mit viel Eleganz und Stil gefeiert. Deshalb hat Boghossian auch keine Sorge, dass die Kundschaft ins Internet abwandert und Boutiquen wie jene in Gstaad schon bald der Vergangenheit angehörten. «Schmuckstücke sind taktile Erlebnisse. Und jedes hat seine eigene Geschichte. Oder es entsteht allererst aus einer Begebenheit, welche die Kunden uns und unserem Creative Director anvertrauen. Daraus wird dann ein ganz persönliches Oeuvre, das es so nur einmal auf der Welt gibt.» Vorerst entstehen erste Entwürfe, alle handgezeichnet, dann folgt eine lange und intensive Phase der Evolution, die von Albert Boghossian höchstpersönlich mitüberwacht wird. Bevor es schliesslich zur grossen Anprobe kommt, wenn die Kundin in die Boutique kommt und das Schmuckstück in Vollendung sieht. «Wir haben dafür ein eigentliches Ritual etabliert. Denn so besonders das Kunstwerk, so einzigartig muss der Moment sein, wenn man es das erste Mal um den Hals, am Ohr oder am Armgelenk trägt.» Und genau das ist es, was Boghossian so gut kann: den Moment zur Ewigkeit werden lassen. Kein Wunder, sind die meisten Kunden denn auch Stammkunden. (rw)

Boghossian, Promenade 44, 3780 Gstaad

boghossianjewels.com

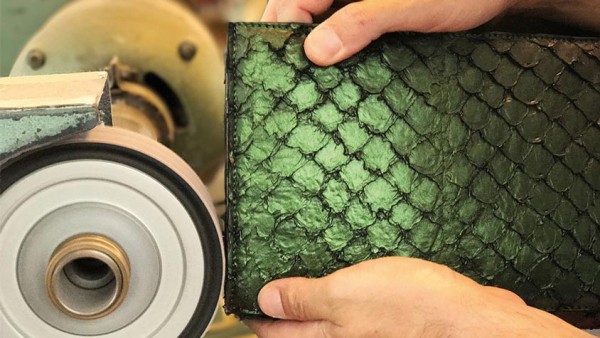

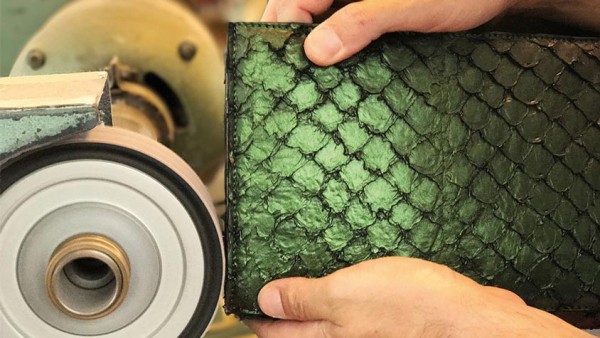

Er ist ein Gigant unter den Fischen, gilt als König des Amazonas und trägt einen Namen so schillernd wie seine Haut — der Pirarucu. Aus dem Leder des exotischen Fisches kreiert die Schweizerin Caroline Hirt unter dem Label REALTRUE seit 2016 exklusive und nachhaltige Luxus-Modeaccessoires.

Bis zu 4,5 Meter lang und 250 Kilogramm schwer wird der Pirarucu, auch bekannt als Arapaima gigas. Der torpedoförmige Riese mit den rot leuchtenden Schuppenrändern zählt damit zu den grössten Süsswasserfischen der Welt. In den 1970er-Jahren stand der bei der lokalen Bevölkerung seit jeher als Grundnahrungsmittel beliebte Fisch kurz vor der Ausrottung — seit 1999 steht er unter Artenschutz. Während sich die Population rasch erholte, wurde die ungeniessbare Fischhaut weiterhin achtlos weggeworfen oder zum Schaden der Umwelt verbrannt. Dann entdeckte Caroline Hirt das Potenzial des aussergewöhnlichen Materials.

Hirts Idee, die Haut des Pirarucu in schillernde Luxus-Lederkreationen zu verwandeln, entstand 2013 in Brasilien. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung stiess die gelernte Art-Direktorin aus Biel in den Surfferien zufällig auf das exotische Leder — und die erfahrene Werberin wusste sofort, dass sie etwas Einzigartiges in den Händen hielt: «Das Pirarucu-Leder ist ein extrem hochwertiges Material, es ist wunderbar weich und geschmeidig, sieht schön aus und ist gleichzeitig äusserst stabil», so die Designerin. Doch erst durch die Bekanntschaft mit Eduardo und Paulo, den Besitzern einer 2009 eröffneten Pirarucu-Fischgerberei in den Bergen über Rio de Janeiro, nahm die erste, 2016 lancierte Fischleder-Kollektion von REALTRUE konkrete Formen an.

«Die Verarbeitung des Fischleders erfordert kunstvolle Handarbeit, Massenanfertigungen gibt es bei Realtrue nicht.»

Die Gerberei hatte ein umweltfreundliches Verfahren entwickelt, das eine Verarbeitung der Fischhaut zu Leder mit rein pflanzlichen Stoffen und ohne die branchenüblichen Schwermetalle erlaubt. Alle verwendeten Häute stammen aus streng kontrolliertem und zertifiziert nachhaltigem Fischfang. Zudem verschafft die Zusammenarbeit mit der Gerberei der lokalen Bevölkerung im Amazonasbecken und um Rio de Janeiro ein faires Zusatzeinkommen sowie eine wertvolle Alternative zur Rodung des Regenwalds. Auch in der norditalienischen Qualitätsmanufaktur, in der die Produkte in sorgfältiger Handarbeit hergestellt werden und ihren kunstvollen Schliff erhalten, gelten in Sachen Qualität, Nachhaltigkeit und Fairness strengste Vorschriften. Nach dem Motto STAY REAL, BE TRUE ist die gesamte Wertschöpfungskette von REALTRUE ökologisch nachhaltig, fair und transparent. High-End-Luxusprodukte im Zeichen der Nachhaltigkeit? Für Caroline Hirt kein Widerspruch, im Gegenteil: «Nachhaltigkeit ist auch im Luxussegment das grosse Thema. Nachhaltige Produkte liegen im Trend, weil diese heute wichtiger sind denn je.»

Neben ethischen Überlegungen steht bei den limitierten REALTRUE-Kollektionen die Ästhetik im Vordergrund. Die Inspiration für Farben, Struktur und Modelle holt sich Caroline Hirt auf ihren Reisen, mindestens zweimal im Jahr fliegt sie zum Qualitäts-Check nach Brasilien. Noch häufiger besucht Hirt die Manufaktur in Italien, wo sie die neusten Produkte entwirft und mit dem Zuschneider die passenden Leder-Ausschnitte festlegt: «Wie bei anderen exotischen Lederarten gilt auch beim Pirarucu: Das Tier diktiert die Form. Die Verarbeitung des Fischleders erfordert kunstvolle Handarbeit, Massenanfertigungen gibt es bei REALTRUE nicht», erklärt sie. Das Resultat kann sich sehen lassen: Das Design bringt die einzigartige Musterung der Pirarucu-Haut perfekt zur Geltung, die brillanten Farben erinnern an die glitzernden Strände und leuchtenden Landschaften Brasiliens. Auch in den Produktenamen finden sich die südamerikanischen Inspirationsorte wieder: Ipanema, Copacabana oder Belo Horizonte heissen die von der kreativen Energie Brasiliens inspirierten eleganten Lederartikel.

Born in Brazil — Designed in Switzerland — Crafted in Italy» — in dieser internationalen Verbindung besteht für Caroline Hirt denn auch die Essenz der Marke: «Brasilianische Kreativität und Lebensfreude trifft auf Schweizer Klarheit und Qualität und vereint diese mit italienischer Emotionalität und Handwerkskunst — diese Aspekte zu kombinieren bereitet mir neben dem persönlichen Austausch am meisten Freude.» Die exklusiven Taschen, Rucksäcke, Schuhe und weitere Accessoires vertreibt Hirt in ausgewählten Boutiquen, online und an Messen. Auch an Ideen für weitere Produkte mangelt es der umtriebigen Unternehmerin nicht; bevor diese zum Tragen kommen, geht es aber darum, REALTRUE im internationalen Markt zu etablieren. Dem bewährten Rezept bleibt Caroline Hirt dabei treu: Sie produziert luxuriöse Slow Fashion mit Seltenheitswert — und sie tut dies ASAP: as sustainable as possible.

Caroline Burstein und Michael Collis gründeten Molton Brown 1971 an Londons mondäner South Molton Street — jener wegweisenden Lifestyle-Destination, wo ein bunt gemischter Schmelztiegel internationaler Glitterati, urbaner Tycoons sowie die «New Romantic»-Underground-Musikszene verkehrt. Die mutige Experimentierfreude der Hauptstadt hat auf die Marke abgefärbt und trägt heute zu ihrer unbestrittenen Stellung als Heimstätte der Duftexperten bei.

Wie es sich für die beständige Ikone einzigartig britischen Flairs gehört, kombiniert Molton Brown in seinen Eaux de Parfum und Toilette, den «Bath and Body»-, Haar- und Heimkollektionen die edelsten natürlichen Inhaltsstoffe der Welt. Diesem Rezept verdankt die Marke auch ihre Ernennung zum königlichen Hoflieferanten von Toilettenartikeln für Ihre Majestät Queen Elizabeth II. Von Anfang an lehnten die Gründer typische chemische Formeln ab und setzten stattdessen auf organische und botanische Grundzutaten. Ihrer Zeit voraus fertigten Caroline und Michael die ersten Produkte von Hand, sie besorgten die besten Inhaltsstoffe und entwickelten diese im Keller ihres exklusiven Salons weiter.

Wir sind Made in England — ein unbestreitbares Gütesiegel, bei dem wir keine Kompromisse eingehen», sagt Präsident Mark Johnson. «Von unserem ersten Salon über den Produktionsbetrieb auf dem Land bei Motts Hall bis hin zu unserer heutigen Fabrik in Essex sind wir an der Arbeit mit den besten Herstellern, Zutaten und Materialien gewachsen. Für uns geht es darum, mutig zu sein. Wir kreieren Düfte, indem wir unseren visionären Parfümeuren die Möglichkeit geben, ihren kreativen Impulsen Ausdruck zu verleihen und so das Unerwartete zu entwerfen.»

Um immer neue, revolutionäre Duftlandschaften zu erfinden, bleibt Molton Brown den progressiven Anfängen treu und arbeitet Hand in Hand mit Parfümeuren jeglichen Alters, unabhängig von deren Hintergrund oder Erfahrungsschatz: vom Meister-Parfümeur Jacques Chabert, der die Marke seit 24 Jahren unterstützt, bis hin zu experimentellen Parfümeuren der neuen Generation wie Jérôme di Marino. Erfüllt von einer mutigen und emotionalen Note berühren die Düfte Sinne und Seele und treiben damit Molton Browns einzigartiges Vermächtnis vorwärts. Molton Brown — von Individuen für Individuen. (pd)

Es herrscht so etwas wie Stau am Berg. Aber ein friedlicher. Vor uns breiten sich sieben riesige Stofffelder aus, hoch oben an einem Abhang auf der Wispile. Man grüsst sich und ist unter Seinesgleichen. Die Paraglider, die hier auf den Abflug warten, kennen sich, die meisten grüssen sich mit Vornamen. Wir haben Vortritt für unseren Huckepack-Flug. Mit an Bord bei Pilot Fabrice Bielmann ist zuerst Neffe Loïc, später dann seine Schwester Chantal aus Gimel, die ihm einst das Fliegen mit dem Gleitschirm beigebracht hatte.

Fabrice Bielmann von ParaGstaad ist ein erfahrener Mann der Gstaader Lüfte. 1993 schon hatte er mit dem Gleitschirmfliegen begonnen. Seither ist er kommerziell in der Luft, für seine Gäste aus aller Herren Länder. 7000 Flüge oder so hat er unterdessen auf dem Buckel, auf dem er aktuell einen 20 Kilogramm Rucksack mit Gleitschirm und Sicherheitsmaterial mitträgt. «Zurzeit haben wir viele arabische und indische Interessenten, die unsere Bergwelt aus einer anderen Perspektive sehen wollen. Das gehört sozusagen auf die Bucketlist bei einem Besuch in den Alpen.» Im Sommer sind vor allem die Flüge am späten Nachmittag und vor dem Einnachten beliebt. Dann präsentiert sich das Bergpanorama von seiner spektakulärsten Seite — und die Thermik ist auch ideal. Im Winter fliegt’s sich den ganzen Tag hindurch gut. «Generell ist die Thermik im Sommer eher besser als im Winter. Aber dieser Blick in die verschneite Landschaft, die packt einen schon. Auch nach vielen Jahren noch läuft’s mir da kalt den Rücken runter», gesteht der Profipilot. Obwohl man dank guter Thermowäsche und Ausrüstung nicht frieren muss, hoch oben in der Luft.

Heute sowieso nicht — im Tal hat’s schon morgens um 10 Uhr 29 Grad, auf der Wispile auf 1800 Metern über Meer sind es immer noch angenehme 20 Grad. Unterdessen ist der Schirm mit seinen rund 200 Fäden, von denen jeder 200 Kilo Gewicht tragen kann, feinsäuberlich auf der Bergwiese ausgebreitet. Die meisten Schirme würden heute im Fernen Osten, oft in Vietnam, von Hand in 80 bis 100 Stunden sorgfältig genäht, die Endausrüstung erfolgt dann in der Schweiz. «Beim Start müsst ihr mitrennen, fünf Sekunden rund, dann sind wir in der Luft. Und bei der Landung bitte genau meinem Kommando folgen, damit wir sanft aufsetzen können und nicht übereinander drüberstolpern.» Fabrice gibt dem Passagier, der an seiner Brust in einem zweiten Sitz — fast wie bei einem Känguru — hängt, klar dosierte Anweisungen. Helm aufsetzen, die Aufhängevorrichtungen mehrfach gegenchecken, Pause. Und dann geht’s auch schon los. Im Nu sind die zwei in der Luft. Und zur Überraschung der versammelten Fluggemeinde am Berg ist der Aufwind schon in diesen frühen Morgenstunden ausgezeichnet. «Dafür gibt’s keine Garantie. Die Thermik ist heute einmal da, morgen wieder anderswo. Wir müssen die wärmeren Luftströmungen jeden Tag neu suchen.»

In grossen Radien kurbelt der Schirm mit den zwei Überfliegern höher und höher. «Bis zu 10 Meter Auftrieb pro Sekunde haben wir. Und an guten Tagen kommen wir gut und gern auch mal bis auf 4200 Meter über Meer.» Sie driften ab, kleiner und kleiner wird der Schirm am stahlblauen Himmel. Irgendwann überfliegt er das Palace. Und muss dabei stets Rücksicht nehmen auf die Zivilflugzeuge, die sich im Anflug auf den Flugplatz Saanen befinden. Ebenso hat der Pilot jederzeit seine Mitfliegenden im Auge. Am Himmel gilt Rechtsvortritt unter Gleitschirmfliegern. Sprich: Der Pilot, der näher zu einem Berghang zur rechten Hand ist, hat Priorität.

Viele sind schon mit Fabrice in die Luft gegangen – von Gunter Sachs bis zu manch adligem Passagier. Auch Kinder von bekannten Filmstars hatte er mit an Bord. Wen genau, das verschweigt der diskrete Pilot aus Rougemont. Die älteste Passagierin war 90, eine Französin, die stets zu ihrem Geburtstag zum Ausfliegen kam. Der jüngste war gerade mal drei Jährchen alt. «Ich glaub, ich hab’ den coolsten Job der Welt.» Spricht’s — und hebt erneut ab. Dieses Mal mit seiner Schwester, die schon seit Jahren nicht mehr in die Luft ging! Die zwei jauchzen, im Chor. (rw)

Er ist der Stolz einer ganzen Nation, einer klitzekleinen mitten in Europa. Nicht nur die Schweiz, die ganze Welt fliegt auf den Pilatus PC-24, den jüngsten Star am Himmel der Businessjets. Über 30 Stück sind seit Februar 2018 schon ausgeliefert worden. Die erste Maschine mit der Seriennummer 101 hat bereits über 1100 Flugstunden gesammelt. Ein rarer Augenschein «behind the scenes» in Stans.

Die PC-24 kostet im Normalausbau 10,7 Millionen Dollar. Und zwar überall auf der Welt.

Fertigungswerk in Stans, 15 Fahrminuten von Luzern entfernt.

Der fliegende Offroader kann auf Schotter, Gras und Schnee aufsetzen.

Die Royal Flying Doctors setzen auf ihn. Der Schweizer Bundesrat ist mit an Bord und hat seine T-786 im Februar 2019 übernommen. Und auch in Gstaad ist der neue Superflieger von Jetfly im Design von Philipp Starck regelmässig zu sehen. Die Rede ist vom PC-24, dem ersten Jet-Flugzeug, das in der Schweiz gefertigt wird. Die Traditionsfirma Pilatus Flugzeugwerke — sie wurde 1939 gegründet und ist seit 80 Jahren am Himmel präsent — verfolgte seit über zehn Jahren schon den Plan, dieses Wagnis zum Fliegen zu bringen. Am 1. August 2014, dem Schweizer Nationalfeiertag, war das Rollout; in anderthalb Tagen gingen 84 Bestellungen ein. So viele, dass ein Bestellstopp bis Sommer 2019 verordnet werden musste. Schliesslich wollen die Schweizer Überflieger liefern, was sie versprechen: Qualität. Swiss made. Nun ist das Flugzeug, das im Normalausbau 10,7 Millionen Dollar — notabene überall auf der Welt gleich viel — kostet, wieder erhältlich. 40 Stück sollen im 2019 in die Luft gehen, ab 2020 sind 50 pro Jahr vorgesehen. Wir besuchen exklusiv das Fertigungswerk in Stans, 15 Fahrminuten von Luzern entfernt. Begleitet werden wir von Ignaz Gretener, Vice President General Aviation, und Matthias Luder, Leiter Verkauf & Marketing. Normalerweise findet man hier keinen Zugang.

55 Nationen arbeiten bei Pilatus, darunter 125 Lehrlinge in 13 Lehrberufen.

Da steht er also, der erste PC-24, den ich live sehe. Auf den ersten Blick ein eigenartiger Vogel, schnittig-elegant, in diesem Fall ganz in Matt-Grau gehalten, sehr diskret in seiner Gesamterscheinung. Dieser hebe in den nächsten Tagen nach Dänemark ab. «Das Design bestimmen unsere Kunden. Wir verfügen über eine Palette von Grundmustern, die sich bewährt haben», erklärt Ignaz Gretener. Pilatus arbeitet mit den Besten aus der Branche, unter anderem mit Designworks, einer Tochterfirma von BMW in Kalifornien. Und an Ideenvielfalt fehlt es nicht: Da gibtʼs einen Flieger mit Tribal Art, der auf Privat-Safari-Einsätzen in Südafrika verkehrt. Oder da war jener Kunde, der auf dem gesamten Rumpf den Nachthimmel mit dem Universum der Sternbilder wiedergegeben haben wollte. Auch Flieger im Zebraoutfit, im Leopardenstil oder mit Windmühlen auf Flügel und Body kreuzen durch die Lüfte. Gleiches gilt fürs Interieur des Fliegers. Kürzlich sei sogar eine konsequent vegane Ausstattung gewünscht worden, also kein Leder, alles aus Baumwolle. «Alles ist möglich bei uns, solange die Behörden die Zulassung erteilen. Die Sicherheit geht immer vor, selbstverständlich», sagt Verkaufschef Matthias Luder.

Für den Verkauf des PC-24 zuständig: Matthias Luder, Leiter Verkauf & Marketing.

PC-24 in Zahlen

Kürzeste Landedistanz: 839 m

Maximale Steigleistung: 20,7 m/s

Maximaltempo: 815 km/h

Reichweite (bei 4 Personen): 3704 km

Maximale Flughöhe: 13 716 m

Basisgewicht: 5,315 t

Maximales Abfluggewicht: 8,3 t

Maximales Landegewicht: 7,665 t

Für den Verkauf des PC-24 zuständig: Ignaz Gretener, Vice President General Aviation.

Soeben passieren wir einen PC-24 im Rohbau. Im Innern hängen Drähte und Paneelen von der mehrheitlich unverkleideten Decke. Die Isolation wird momentan angebracht. Unter dem Flugzeug rollt ein Mitarbeiter auf einer Art Sofabett rund ums Fahrwerk und bringt Schrauben an. 55 Nationen arbeiten bei Pilatus, Fliegerei ist eben eine internationale Sache. An Nachwuchs — aktuell sind hier 125 Lehrlinge in 13 Lehrberufen beschäftigt — und interessierten Fachkräften mangelt es nicht. «Der PC-24 wird in der Schweiz komplett gebaut und flugtüchtig gemacht. Dann erhält er eine vorläufige Immatrikulation der Schweiz, bevor er meistens in die USA, in unser dortiges Werk, zur Endmontage überführt wird. Und dann gleich auch die Genehmigung durch die US-Flugbehörde FAA erhält», präzisiert Gretener. Der Flieger, vor dem wir unterdessen stehen, ist ein besonderer. Er wurde nämlich von einer Kommune von Inuit im höchsten Norden Alaskas bestellt. Der Chief höchstpersönlich flog nach Stans und unterzeichnete — live per Face Time mit seinen Stammesältesten verbunden — den Vertrag. «Das Flugzeug wird für die Gemeinde, die fernab von jeder Zivilisation wohnt, so etwas wie die Lebensader sein. Rettungsflieger, Versorgungsflieger, Tor zur Welt.»

Die Traditionsfirma Pilatus Flugzugwerke ist seit 80 Jahren am Himmel präsent.

Und so sind es noch etliche andere. Besonders stolz ist man bei Pilatus über die Bestellung der Royal Flying Doctor Service of Australia. Diese flogen schon länger mit dem Flugzeugtyp PC-12 mit Turboprop-Antrieb, das traditionell stärkste Zugpferd im Stall. Nun aber sattelt die private Hilfsorganisation auch auf PC-24 um. Bereits hat sie drei Ambulanzflugzeuge bestellt und den ersten seit November 2018 in ihren Reihen. «Der Neue ist eben sehr versatil, er hat als erster Businessjet eine separate grosse Cargo-Türe, was für Patiententransporte sehr hilfreich ist. Zudem kann er auf sehr kurzen Pisten starten und landen. Und noch wichtiger: Der fliegende Offroader kann auch auf Schotter, Gras und Schnee aufsetzen», zeigt sich Gretener begeistert. Diese «Swissness» im Sinne von Technologieführerschaft, gepaart mit Präzision, Verlässlichkeit und einem permanenten Service vor Ort sind es, die Pilatus als Nischenplayer in der Privatfliegerei zu einem guten Ruf verholfen haben. Und das obwohl aus der kleinen Schweiz, die kaum als Luftfahrernation auf dem Globus bekannt sein dürfte. «Wenn man einen Flieger gekauft hat, ist damit nicht Schluss. Denn dann beginntʼs erst richtig. Wir verfügen über Teams in allen wichtigen Aussenmärkten, damit diese Händler bei Bedarf sofort eingreifen können, sei es in der Wartung oder in der Ausbildung.» Und so erstauntʼs denn auch nicht weiter, dass viele Besteller eine oft lebenslange Beziehung zu den Schweizern pflegen. Etliche haben sogar den neuesten Vogel bestellt, ohne ihn live vor Ort anzuschauen. Auch bekannte Namen sind mit an Bord: Der ehemalige Nestlé-Chef Peter Brabeck hat einen, Bernie Ecclestone ist treuer Kunde seit eh und je. Wer denn sonst noch einen bestellt habe? Darüber schweigt des Dichters Höflichkeit. Diskretion ist garantiert. Typisch schweizerisch eben. (rw)

Weltweit gilt er als Experte für Herzchirurgie — insbesondere bei Kindern: Prof. Dr. René Prêtre (62) am Universitätsspital Lausanne (CHUV) und partiell auch in Zürich. Der erfahrene Chirurg operiert pro Woche in der Regel acht Patientinnen und Patienten. Präzisionsarbeit, die viel Disziplin und mentale Stärke voraussetzt. Wie der als «Schweizer des Jahres 2009» ausgezeichnete Könner mit diesem Druck im Kampf um Leben und Tod umgeht, wollten wir im Gespräch mit René Prêtre genauer wissen.

Herr Prêtre, Sie kommen soeben aus dem Operationssaal. Ist alles wunschgemäss verlaufen?

Ja, heute ist mein Programm — bis auf ein wenig Rückstand auf die Marschtabelle — aufgegangen, und die Operation ist gelungen. Ich bin erleichtert.

Eine banale Frage zum Einstieg: Was macht eigentlich ein gutes Herz aus?

Nun, ich muss immer lachen, wenn ich diese Frage höre. Denn ein gutes Herz — symbolisch gesprochen — ist ja ein grosses Herz. Es zeichnet einen Mensch aus, der viel Empathie und Goodwill für andere aufbringt. Wir Mediziner hingegen erschrecken immer, wenn wir ein grosses Herz sehen. Denn ein grosses Herz deutet darauf hin, dass das Organ krank ist. Entweder zu viel Wasser oder ein Loch erschweren dem lebenswichtigen Muskel das Leben. Und entsprechend alarmiert sind wir. Anders gesagt: Ein gutes Herz ist ein kleines Herz, intakt, kräftig, pulsierend — mit einem guten Tonus.

Nun arbeiten Sie ja oft mit schwer erkrankten Kindern. Was motiviert Sie — trotz den oft schwierigen Schicksalen, die Sie sehen — optimistisch zu bleiben?

Schauen Sie — es ist im Prinzip eine ganz einfache Gleichung, die ich auch immer mit den Eltern anspreche. In der Regel geht alles gut. Ab und zu stehen die Chancen eins zu zwei, dass es gelingt. Ohne Operation ist die Chance null. Wann immer man kann, muss man also operieren.

Sie sind auch mit dem Tod konfrontiert. Wie trösten Sie andere, allen voran die Eltern? Meistens treffe ich die Angehörigen gut zwei Monate nach dem traumatisierenden Ereignis, das macht’s leichter für alle. Ich artikuliere ganz ehrlich und klar meine Gefühle, spende Trost. Und wenn ich einen Fehler begangen haben sollte, dann spreche ich diesen an. Ehrlichkeit ist das A und O in diesen schwierigen Momenten. Letztlich will ich sagen können: «Wir haben alles unternommen, was man konnte.» Aber natürlich gibt es auch Rahmenbedingungen der Natur — zum Beispiel eine schwer geschädigte Lunge eines Kleinkinds —, die den Erfolg unmöglich machen.

Kennen Sie Schuldgefühle?

Ja. Wenn ich eine Lage falsch eingeschätzt habe, geht mir das sehr nah. Ich schlafe schlecht, wache auf. Zum Glück ist mir dies in den letzten acht Jahren «nur» zweimal passiert.

Sie arbeiten in einem Hochpräzisionsberuf. Wie bereiten Sie sich auf Risikoeingriffe vor?

Im Normalfall haben wir einige Tage Vorbereitungszeit vor einer Operation. Ich lese die Krankengeschichte bis aufs letzte Detail. Dann arbeite ich meine Checklisten durch, fast wie ein Pilot, Schritt für Schritt. Wir sprechen hier von unserem «Cookbook». Und neuerdings zeichne ich die schwierigsten Operationen auf und schneide daraus 10-Minuten-Videos, die ich mir genauestens anschaue, um im Fall der Fälle gerüstet zu sein.

«Als Chirurg will ich von mir sagen können: Wir haben alles Menschenmögliche unternommen.»

Wenn Sie nicht Chirurg geworden wären, was wäre ein anderer Traumberuf gewesen?

Ich weiss es nicht genau. Ich bin per Zufall in der Medizin gelandet. Die Chirurgie hat mich aber von Beginn weg fasziniert. Denn als Chirurg gehen wir direkt an die Krankheit heran, attackieren diese und schneiden sie raus, während viele andere Somatikerkollegen Krankheiten primär mittels Medikamente und anderer Therapien bekämpfen müssen. Das zumindest war meine Vision dieses Berufes …

Sie sind auf einem Bauernhof gross geworden. Inwiefern hat Sie dies geprägt?

Stark. Sehr stark sogar. Einerseits lebten wir sehr bescheiden — meine Eltern und meine sechs Geschwister. Wir haben gelernt, Sorge zu tragen zu den Dingen, die unser Leben einfacher machten. Den Traktor beispielsweise. Schon als Kind habe ich gelernt, ein solches Gefährt — wenn es dann mal nicht funktionierte — bis auf die letzte Schraube zu zerlegen. Diesen Tüftelsinn und die nötige Feinmotorik kann ich heute noch gut gebrauchen. Wie auch meinen Sinn für das Beobachten von Naturphänomenen.

Wie meinen Sie das?

Als Bauer müssen Sie die Natur lesen können. Wenn ein Gewitter im Anzug ist, müssen Sie wissen, wie Sie ihre Ernte schützen. Denn sonst stehen Sie mit leeren Händen da, wenn das grosse Wasser kommt. Wenn ich heute ein Herz beobachte und sehe, wie der Blutfluss in diesem komplexen Organ verläuft, fühle ich mich manchmal in diese Zeiten zurückversetzt, weil ich ähnliche Phänomene auch in der Biologie des Menschen beobachten kann.

Sie engagieren sich stark für Wohltätigkeitszwecke und haben in diesem Zusammenhang Ihre eigene Stiftung, die in Mozambique und Kambodscha herzkranken Kindern hilft. Wieso gerade dort?

Nach Mozambique kam ich im Rahmen eines Hilfsprojekts, als ich noch in Paris tätig war. Ich gestehe: Im Vorfeld fragte ich mich ernsthaft, wieso wir dort Herzchirurgie betreiben sollten, wenn die Hälfte der Kinder nicht mal in die Schule gehen darf. Aber am Schluss überzeugten mich meine Pariser Kollegen, dass es sinnvoll ist, in diesem armen Land professionelle Strukturen aufzubauen. Unser primärer Zweck ist zwar, kranken Kindern zu helfen. Mit unserem Hilfswerk wollen wir aber auch die unternehmerischen Strukturen fördern. Das heisst: Wir sichern und schaffen neue Arbeitsplätze.

Und wie kamen Sie nach Kambodscha?

Dorthin holte mich mein Freund Beatocello, der letztes Jahr verstorbene Arzt Beat Richner, der dort sein grosses Hilfswerk Kantha Bopha aufgebaut hat. Sein Engagement für die Akutspitäler in Siem Reap und in Phnom Phen haben mich sehr beeindruckt. Und so schule ich dort Chirurgen für Herzoperationen an Kindern. Mein Team reist viermal pro Jahr in arme Länder, zweimal davon bin ich selbst mit dabei.

Sie sind offensichtlich ein Mann mit viel Herzblut und Passion. Wofür schlägt Ihr Herz, wenn Sie nicht arbeiten? Bleibt da überhaupt noch Zeit für Hobbys?

Nun ja, die Tage im Operationssaal sind schon intensiv und lang. Aber es gibt auch ein Leben neben dem Spital. Besonders gern gehe ich ins Kino — denn da bin ich offline und zwei Stunden nicht erreichbar. Zudem lese ich viel. Nicht nur Fachbücher, sondern auch Literatur. Ich liebe die gepflegte Sprache der grossen Dichter dieser Welt: Shakespeare, Dostojewski, Malraux. Und ich habe sogar selber versucht, ein Buch zu schreiben. Ganz ohne Ghostwriter, darauf bin ich ein wenig stolz. Und es verkauft sich gar nicht so schlecht. (lacht).

Sie sind ja ab und zu auch in Gstaad. Was verbindet Sie mit diesem Ort?

Das ist eine schöne Geschichte. Im Normalfall sehe ich 99 Prozent meiner Patientinnen und Patienten im späteren Leben nie wieder. Wenn die Operation gelungen ist, leben sie ohne mich weiter. Nicht so in diesem Falle — in Gstaad nämlich treffe ich jenen Mann und seine Familie, den ich operieren durfte. Uns verbindet unterdessen eine lange und schöne Freundschaft. Der Besuch hier im Berner Oberland, wo ich in der Regel einmal pro Jahr bin, ist also eine doppelte Freude.

Und sind Sie ab und an auch im Palace?

Ja, genau, mit diesem Freund gehe ich gerne zum Apéro ins Palace. Es ist cool, berühmte Leute dort zu treffen. Das ist dann schon grosses Kino … (rw)

Website: Stiftung «Le Petit Coeur»

Do You Look Like Your Dog? Der britsche Fotograf Gerrard Gethings ist bekannt für seine Charakterstudie. Im Studio mit Mensch und Tier.

Kennen Sie «Twindog»? Mithilfe der App, auch bekannt als Tinder für Hunde, können fürsorgliche Frauchen und Herrchen ihren treuen Begleitern zu neuen Freunden in der Umgebung verhelfen. Und dabei vielleicht selbst die grosse Liebe finden. Ganz nach dem Motto «Gleich und Gleich gesellt sich gern» swipen und matchen sich Mensch und Hund dank der Dating-App einer Zukunft in trauter Viersamkeit entgegen. Wie der Hund so der Halter also?

Tatsächlich konnten Forschende der University of California eine Korrelation zwischen dem Aussehen reinrassiger Hunde und der äusseren Erscheinung ihrer Besitzer nachweisen. Anders als bei Ehepaaren, die sich Studien zufolge im Laufe der Jahrzehnte auch physisch angleichen, ist die optische Ähnlichkeit zwischen Menschen und ihren Vierbeinern allerdings bereits bei der Hundewahl entscheidend. Des Pudels Kern liegt im Ähnlichkeits-Anziehungs-Effekt: Wir Menschen mögen das, was wir kennen – und was ist uns vertrauter als unser eigenes Gesicht? In Anlehnung an diese These machte sich der Fotograf Gerrard Gethings in England auf die Suche nach bunten Hunden und ihren Doppelgängern — und wurde fündig. Aus der Fotoserie entstand ein tierisch vergnügliches Memory-Kartenspiel — eigentlich naheliegend, geht es doch beim Spiel wie auch in der (Hunde-)Liebe letztendlich darum, mit etwas Glück das passende Gegenstück zu finden. (ls)

Website: Gethings, Gerrard: Do You Look Like Your Dog?

Match Dogs with Their Owners: A Memory Game.

Leintücher schweben in der Luft. Grosse weisse Flockenteppiche, die im Sekundentakt zu Boden gleiten. 50 Zentimeter hat es hingeworfen, in zwei Stunden nur. Wintermärchenzauber kurz vor sechs Uhr abends. Eine festliche Stille liegt über Saanen.

Doch wo steckt er bloss? Die Kirche von Saanen ist prall gefüllt mit winterfesten Kulturinteressierten, die durcheinanderreden. Ein Stimmengewirr, feierlich aufgeregt, voller Vorfreude auf das, was da kommen wird. Doch wo um Himmels willen sind sie, die Gebrüder Renaud und Gautier Capuçon an Violine und Cello sowie Pianist Jean-Yves Thibaudet? Unvermittelt tauchen sie auf, die drei musischen Männer im Schnee, und huschen in ihren Lackschühchen durch den Hintereingang hinauf auf die Empore, entledigen sich ihrer Mäntel, Hüte und Schals. Drei Minuten später löscht der Pfarrer das Licht.

Das Trio schreitet durch den Mittelgang ins warme Scheinwerferlicht, nimmt Platz. Pause. Und dann tauchen sie ab, in ihre Welt der Noten von Mendelssohn und Ravel. 65 Minuten wohliger Kammermusik-Klang mit drei Virtuosen, die sich wie im Schlaf verstehen. Der Applaus will nicht enden. Zwei Zugaben geben die drei international gefeierten Freunde, dann müssen sie ein Haus weiter. Zurück ins Palace, wo eine grosse Gala zu den Sommets Musicaux auf sie und 142 Gäste wartet. Renaud Capuçon, Solist und zugleich künstlerischer Direktor des Festivals, ist gefordert. Kurz die Schweissperlen abtupfen, ein Glas Wasser im Vorbeigehen — und dann gilt es Hände zu schütteln, viele Hände. Der Violinist hat sein Publikum im Griff, auch neben der Bühne. Es wird ein langer und lustiger Abend in der Salle Baccarat.

Am nächsten Morgen — bevor er zu einem Kinderkonzert davonrennen muss — besuchen wir den Spiritus Rector in Zimmer 218. Eine Junior Suite mit Blick auf Wispile ist es, wo er es sich für eine Woche lang bequem macht — stets dieselbe übrigens. «Ich habe lieber einen übersichtlichen Raum für mich. Sonst irre ich eh nur rum, weil ich ja durchschnittlich alle drei Tage in einem anderen schönen Hotel dieser Welt wohnen darf.» Er fühlt sich so richtig wohl im Palace, das spürt man. Auf dem Tisch liegt eine Legoschachtel seines Sohns, der mit Maman wieder abgereist ist, zurück nach Paris in die Schule. Daneben steht eine Champagnerflasche mit Widmung eines Fans. Und in einer Vase ruht das Bouquet, das er am vergangenen Abend überreicht erhalten hat. Verstreut auf dem Sofa liegen Noten des gestrigen Ravel-Konzerts, mit Handnotizen versehen. Ein zerknitterter Frack hängt an der Garderobe, den der Room Attendant später aufbügeln wird.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Renaud Capuçon

Sir Simon Rattle, London Symphony Orchestra

Edward Elgar: Violin Concerto: II. Andante

Quelle: Youtube

Aber wo ist eigentlich sie? Die Guarneri aus dem Jahre 1737, die Renaud durch die ganze Welt begleitet? «Unter dem Bett im Moment. Da ist’s ihr am wohlsten», meint er lachend. Stehlen kann und will sie niemand, denn sie ist unverkäuflich. Ein Luftbefeuchter läuft rund um die Uhr. Ihretwegen? «Primär ist er für mich da, denn ich schlafe nicht gut bei trockener Luft. Aber der Violine tut es sicherlich auch gut.» Dann ist er fast schon wieder weg. Ein letzter Blick in den Spiegel, rasch mit dem Kamm durchs Haar, die Sonnenbrille aufgesetzt. Und selbstverständlich sein ominöses Köfferchen unter dem Arm. Später kehrt er zurück. Und übt seine zwei Stunden; Feinschliff nennt er dies. «Ich liebe Rituale. Vor jedem Konzert gönne ich mir einen kurzen Gesundheitsschlaf. Anschliessend trinke ich Tee und gehe in Gedanken die heiklen Passagen durch.» Dann rasiert er sich, nimmt eine Dusche und macht sich fürs Konzert bereit. Nervös sei er in der Regel nicht, aber hochkonzentriert und gespannt schon. Gegessen wird erst nach dem Auftritt, am liebsten auf dem Zimmer. Bewusst nicht zu viel. «Ich muss ziemlich aufpassen, denn vor lauter Einladungen würde ich sonst rasch an Gewicht zulegen.»

Renaud Capuçons Liaison zum Palace und zu den Sommets Musicaux hat eine längere Vorgeschichte. Mit dem Gründer und langjährigen Leiter des Festivals, Thierry Scherz, verband den Franzosen eine Freundschaft, und er war oft zu Gast. «Dann kam der schwierigste Anruf meines Lebens: Das Festival brauchte einen neuen künstlerischen Direktor nach dem Tode Thierrys. Und ich sagte spontan zu.» Seither gedeiht das Festival organisch. Capuçon verlässt sich dabei auf seinen Instinkt. Ein Jahresthema will er nicht, vielmehr sollen die Künstler und die Stücke im Zentrum stehen. «Ich will die Musik, die mir nahe geht, mit meinem Publikum teilen. Wir wollen einen grossen Moment gemeinsam erleben», umreisst er sein Programm. Auf dem Rückweg aus Gstaad macht er jeweils in Lausanne an der Haute Ecole de Musique Halt, dort unterrichtet Renaud Capuçon alle zwei Wochen seine Studierenden. 22 Talente und Alumni sind es unterdessen schon. «Fast wie eine Familie.» Künftige Stars für die Sommets Musicaux also. Unter anderem. (rw)

Renaud Capuçon

Sir Simon Rattle, London Symphony Orchestra

Edward Elgar: Violin Concerto: II. Andante

Quelle: Youtube

Sommets Musicaux de Gstaad

31.1. bis 8.2.2020

Website

Die namhafte Kunstausstellung artgenève bildet jeweils im Januar den Auftakt im internationalen Kalender der modern-zeitgenössischen Kunst-Events. Für die kommende Ausgabe holt artgenève neue renommierte internationale Galerien wie Lévy Gorvy, Applicat-Prazan und Salon 94 ins Palexpo nach Genf. Dort treffen sie auf renommierte Fachhändler und Galeristen wie Hauser & Wirth, Gagosian, Pace, Perrotin, Capitain Petzel, Tornabuoni Art, Blain I Southern, Marlborough, Continua, Eva Presenhuber, Mitterrand, Lelong, Templon, de Jonckheere und Skopia.

Bild oben: Studio Africa, works from the Contemporary African Art Collection of Jean Pigozzi

Arbeiten von Valentin Carron präsentiert von der Ringier Collection

Auch das institutionelle Programm der Messe — ein wesentlicher Bestandteil des Salon dʼart — wird heuer wachsen. Neue Sonderausstellungen, attraktive öffentliche und private Sammlungen sowie kuratierte Ausstellungen sind geplant. Nach der Präsenz von Institutionen wie der Stiftung Beyeler, den Serpentine Galleries, dem Swiss Institute New York, der Whitechapel Gallery und der V-A-C Foundation in den vergangenen Jahren empfängt artgenève nun unter anderem das ICA Milano und das Le Consortium. In ihrer Ausgabe von 2020 präsentiert artgenève eine Auswahl hochwertig kuratierter Projekte: So zeigt die Ringier-Sammlung ein monumentales schwimmendes Werk des Schweizer Künstlers Urs Fischer am Eingang der Messe. Die Architektur wird mit dem Demontierbaren Haus geehrt, einer historischen und seltenen Installation von Jean Prouvé, die 1944 erstmals zur Umsiedlung von Kriegsopfern errichtet worden war.

Chris Burden, 40 Foot Stepped Skyscraper (2011)

presented by Gagosian

Artgenève/Estates wiederum ist eine Reihe von kuratierten Ausstellungen, die etablierten Künstlern gewidmet sind. Dieses Mal nimmt sie sich Mario Merz an, der Schlüsselfigur der Arte Povera. Die Ausstellung versammelt einige seiner berühmtesten Installationen in einem eigens dafür gestalteten Raum. «Hors-les-Murs» — ausser Hauses gewissermassen — präsentiert artgenève/musique eine «künstlerische Soirée» mit zeitgenössischen Künstlern und Musikern in der legendären Victoria Hall in Genf. Die Performance wird im Kontext von Contemprorary Art as Concert durchgeführt — eine Event-Reihe, die zuvor bereits in München, Berlin und Venedig gastierte. (rw)

Website: artgenève, Palexpo Genève

30.01. — 02.02.2020

artmonte-carlo, Grimaldi Forum Monaco,

01. — 03.05.2020

Sculpture Garden Biennale, Genf

12.06 — 10.09.2020

Ein Schritt folgt dem nächsten. Es knirscht. Es ist still, alle sind hochkonzentriert. Schlurfen solle man, hat es zu Beginn geheissen. Seltsam, diese Gangart. Aber auch logisch. Denn schliesslich bewegen wir uns auf einer rutschigen und oft bis zu einem halben Meter tiefen, frisch verschneiten Unterlage. Unsere Fünfergruppe hinterlässt einen kleinen Trampelpfad im tiefverschneiten Fichtenwald oberhalb von Schönried. Auf Trappers Pfaden mit Schneeschuhen an den Füssen — für einmal im Saanenland statt in den einsamen Weiten Kanadas.

Die Stöcke geben Halt, wenn ich ab und an ins Stolpern gerate, weil ich an einer Eisscholle hängen geblieben oder in die Spuren meines «Vorläufers» getappt bin. Jetzt nur das Gleichgewicht nicht verlieren, die Spur halten, tief ein- und ausatmen — schiesst es mir durch den Kopf. Und nicht zu viel sprechen, denn das braucht Kraft. Das Tempo scheint auf den ersten Blick zwar gemächlich, für Anfänger wie uns ist es aber durchaus stattlich. Claude, unser Guide, kennt den Weg. Regelmässig wendet er seinen Blick zurück. Ein paar ermunternde Worte und weiter gehtʼs. Man will sich ja keine Blösse geben und den Rhythmus der Gruppe brechen. Mit mir sind Estelle, die Spa Managerin, Paul von der Rezeption, Massimiliano, der Sportlehrer, sowie Ercilia, die stellvertretende Gouvernante von den Palace Residences, unterwegs.

Schneeschuhlaufen ist ein Sport für alle. Er ist niederschwellig, man braucht bloss ein Paar Schneeschuhe, ein Paar Teleskop-Stöcke, Winterkleider. Und ein wenig Kondition», erklärt Claude Frautschi, 38, der seit drei Jahren fix als Schneesportlehrer beim Alpinzentrum Gstaad angestellt ist. Im Sommer ist er jeweils mit dem Bike, ob elektrisch oder mit Muskelkraft, mit seinen Gästen auf Achse. Im Winter sind es oft auch die Langlauflatten oder dann mit dem Fatbike. Claude ist im Freien im Element, das spürt man. Er ist hier in der Region aufgewachsen, in Saanen genau genommen. In erster Linie aber ist Claude ein guter Beobachter. Sofort spürt er, wenn jemandem die Luft ausgeht, wenn die Kräfte in den Oberschenkeln nachlassen. Oder wenn die Crew langsam unkonzentriert und sofort lauter und lustiger wird. Dann schaltet er automatisch eine Pause ein.

Denn nebst seiner Aufgabe als pflichtbewusster Outdoor-Experte ist er vor allem auch Gastgeber. Er, der einst als Koch im Romantik Hotel Hornberg in Saanenmöser und im Sonnenhof ob Saanen hinter dem Herd stand, weiss, wie man Gäste verwöhnt. Er zückt die Schweizer Militär-Gamellen aus den mitgeführten Filz-Rucksäcken, giesst zuerst den Orangen-Punsch und dann die heisse Currysuppe ein. Die gibt warm, von innen. Der Pausenhalt bringt uns zum Verschnaufen. Und zum Lachen. «Oft entwickelt sich eine Schneeschlacht, ganz spontan. Oder ein tiefsinniges Gespräch, irgendwo in der Pampa auf einem Bänkli, zwischen wildfremden Menschen. Das macht mich glücklich», sagt der Berner Oberländer, dem seine Rolle auf den Leib geschrieben ist.